Geschichte des Kreises Soest

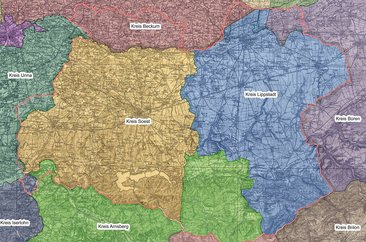

Der Kreis Soest sei eine fast ideale Konzeption, befand die Landesregierung in ihrer Gesetzesbegründung zur Neugliederung, mit der der heutige Kreis zum 1. Januar 1975 aus den ehemaligen Kreisen Lippstadt und Soest, dem Amt Warstein aus dem früheren Kreis Arnsberg und kleineren Teilen weiterer Kreise gebildet wurde. Bis dahin hat der Kreis eine bewegte Geschichte erlebt, die sich bis in die Zeit der "Bandkeramischen Kultur" rund 5000 Jahre vor Christus zurückreicht.

Obwohl der neue Kreis bei seiner Gründung auf Gebietsstrukturen zurückgreifen konnte, die mit ihren Wurzeln bis in die Territorialzeit des 18. Jahrhunderts zurückreichen, war das heutige Kreisgebiet keine geschichtliche Einheit, zu unterschiedlich verlief die Geschichte der einzelnen Städte im Kreisgebiet unter ihren verschiedenen Landesherren.

Erste Siedlungsspuren

Erste Siedlungsspuren in Soest lassen sich für die Zeit der "Bandkeramischen Kultur" (5500-5000 v.Chr.) nachweisen. Der Hellweg war bereits in der jüngeren Steinzeit eines der wichtigsten Siedlungsgebiete Westfalens. Die Römer nutzten die Lippelinie und den Haarweg bei ihrem Vormarsch vom Rhein nach Osten. Nach den Römern kamen Franken und christliche Missionare. Die Lippe blieb durch Jahrhunderte die politische Grenze zwischen den Franken und Sachsen, bis Karl der Große die Sachsen endgültig befriedete und christianisierte. In der Nachfolge entstanden kirchliche und weltliche Landesorganisationen, so die Urpfarrei Soest mit der Stammpfarrkirche in Werl und die Urpfarrei Erwitte. Der Hellweg wurde als Etappenstraße des königlichen Hofes ausgebaut, es kam zur Anlage von Königshöfen (Erwitte) und zu weiteren Stadtgründungen: Geseke (793), Belecke (938), Körbeke (978), Bremen (938), Warstein (1072), Rüthen (1180).

Soest, an der Schnittstelle dreier Fernwege gelegen, war im 13. und 14. Jahrhundert die wirtschaftlich und kulturell bedeutendste Stadt Westfalens. Sie unterhielt als Mitglied der Hanse Handelsbeziehungen bis nach Rußland, Schweden und Dänemark. Nach der Soester Fehde (1444-1449), in der sich die Stadt von ihrem Landesherrn lossagte, geriet Soest mit seinem Territorium zunehmend in eine politische und wirtschaftliche Isolation.

Lippstadt, heute größte Stadt im Kreisgebiet, gegründet 1185 durch Bernhard II. zur Lippe, war die erste westfälische Gründungsstadt. Seit 1253 durch Verträge mit den Städten Münster, Soest und Dortmund zum Zweiten Westfälischen Städtebund verbunden, trug Lippstadt ebenfalls zur wirtschaftlichen Blüte der Hansezeit bei. Im Verlauf der Soester Fehde entstand in Lippstadt eine geteilte Landesherrschaft, die sogenannte Samtherrschaft, die bis 1850 anhalten sollte.

Dreißigjähriger Krieg

Im "Dreißigjährigen Krieg" (1618-1648) führten die Auseinandersetzungen, Plünderungen und Besetzungen die ehemals blühenden Städte im Kreisgebiet in den wirtschaftlichen Niedergang, von dem sie sich erst mit der beginnenden Industrialisierung im 19. Jahrhundert erholen konnten.

Als Europa 1815 als Folge der Französischen Revolution auf dem Wiener Kongress neu geordnet wurde, erhielt Preußen ein um die westfälischen Territorien und Städte erweitertes Staatsgebiet. Dieser Zuwachs Preußens führte zu einer Neuordnung der Verwaltungstruktur mit der Einrichtung von Kreisen als untere staatliche Verwaltungsebene. Der Regierungsbezirk Arnsberg wurde in 13 landrätliche Kreise eingeteilt; im April 1817 traten die Landräte der neu geschaffenen Kreise Soest und Lippstadt ihren Dienst an. Neue Verkehrswege verbanden bald die Städte im Kreisgebiet mit den größeren Wirtschaftszentren und führten so zu großem Aufschwung. 1830 wurde der Lippe-Schiffahrtskanal eröffnet, 1850 die Eisenbahnlinie Hamm-Kassel, 1883 die Linie Warstein-Lippstadt. Die Bevölkerung wuchs rasch. Industrie siedelte sich an. Als mit der Kreisordnung von 1886 die Selbstverwaltung der Kreise ausgeweitet und eine kommunale Kreisausschuss-Verwaltung geschaffen wurde, baute man 1888 in Soest an der Osthofenstraße das Kreishaus. Seit über 110 Jahren befindet sich der Sitz der Kreisverwaltung damit am gleichen Ort, wenn auch durch mehrere Erweiterungsbauten stark verändert.

Zweiter Weltkrieg

Der Zweite Weltkrieg brachte auch über die Menschen im Kreis Soest großes Unglück. In Soest befand sich ein Durchgangslager des Landesarbeitsamtes, durch das 300.000 Zwangsarbeiter verteilt wurden. Nahezu alle Juden im Kreisgebiet wurden deportiert. In der Stadt Soest wurden durch Fliegerangriffe über 60 Prozent der Gebäude, darunter Kirchen und weitere historisch bedeutsame Bausubstanz, zerstört. Im Mai 1943 bombardierte die britische Luftwaffe die Staumauer des Möhnesees, die Flutkatastrophe kostete 1.500 Menschen das Leben. Am 1. April 1945 schlossen amerikanische Panzertruppen den "Ruhrkessel" bei Lippstadt.

1975 entstanden durch die Kreisneugliederung aus ursprünglich etwa 180 Städten und Gemeinden die 14 Städte und Gemeinden des heutigen Kreises Soest. Mit der Kreisneugliederung wurde das Ziel erreicht, leistungsfähigere Verwaltungsstrukturen zu schaffen und die Kreise in die Lage versetzt, eine zeitgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge sicherzustellen und durch großräumige Planungs- und Entwicklungspolitik die Grundlagen für gleiche Lebensverhältnisse in allen Städten und Gemeinden zu legen.

Entstehung des heutigen Kreises Soest

Nach dem Wiener Kongress 1815 erhielt Preußen ein größeres Staatsgebiet, u.a. erweitert um westfälische Territorien. Durch diese Vergrößerung ordneten die Preußen die Verwaltungsstruktur neu, im neuen Regierungsbezirk Arnsberg entstanden 13 Kreise, darunter auch die Kreise Soest und Lippstadt.

Der heutige Kreis Soest entstand aber erst viele Jahre später durch das „Münster-Hamm-Gesetz“ zum 1. Januar 1975. Ende der 1960er Jahre kristallisierte sich die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Gebiets- und Funktionalreform der öffentlichen Verwaltung heraus. So hatte beispielsweise der Altkreis Soest mit 104 Städten und Gemeinden die höchste Anzahl von Gemeinden in ganz NRW und auch der Kreis Lippstadt bestand aus 60 Städten und Gemeinden. Eine grundsätzliche Verwaltungsreform, angepasst an die Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft, musste her. Erstmals auf dem Deutschen Juristentag 1964 beschlossen die Tagenden einen „Neubau der Verwaltung“, konkret die Reduzierung und Neuordnung deutscher Kreise und Gemeinden.

Bereits am 1. Juli 1969 kam die gemeindliche Neugliederung des Altkreises Soest mit dem „Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Soest und von Teilen des Landkreises Beckum“ zum Abschluss. Es entstanden die heutigen Städte und Gemeinden, Soest und Werl, Möhnesee, Ense, Wickede (Ruhr), Welver, Bad Sassendorf und Lippetal.

Das von einer Sachverständigenkommission der Landesregierung 1968 verabschiedete Teilgutachten B machte dann Vorschläge zur Neugliederung der Städte und Gemeinden in den Ballungszonen und zur Reform der Kreise in NRW. Die neu gebildeten Kreise sollten leistungsfähiger sein und eine angemessene Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Einrichtungen gewährleisten. Eine Einwohnerzahl von 150.000 bis 200.000 schien ideal. Das Gutachten sah die Bildung von 31 Kreisen vor.

Zentrale Frage war die nach dem Sitz des neuen Kreises. Das 1973 von der Landesregierung vorgeschlagene Soest verwies auf eine gute infrastrukturelle Anbindung, historische Bedeutung und die hohe Anzahl von Behörden im Stadtgebiet. Lippstadt argumentierte mit der höheren Einwohnerzahl, der angesiedelten Industrie und vor allem mit dem 1969 neu errichteten Verwaltungsgebäude, das genügend Platz für die Kreisverwaltung geboten hätte.

Am 9. Juli 1974 wurde das „Münster-Hamm-Gesetz“ verabschiedet und der heutige Kreis Soest wurde aus den Städten und Gemeinden Anröchte, Bad Sassendorf, Ense, Erwitte, Geseke, Lippetal, Lippstadt, Möhnesee, Rüthen, Soest, Warstein, Welver, Werl und Wickede (Ruhr) gebildet. Die gemeindliche Neugliederung des Alt-Kreises Lippstadt vollzog sich gleichzeitig mit der Kreisneugliederung im 2. Neugliederungsprogramm und trat zum 1. Januar 1975 ebenfalls mit dem „Münster/Hamm-Gesetz“ in Kraft.

Den Sitz der Kreisverwaltung erhielt Soest. Der neue Kreis Soest hatte zum 1. Januar 1975 ca. 272.000 Einwohner und wurde von der Landesregierung „als eine für ländliche Zonen fast ideale Konzeption“ beschrieben. Der Kreistag kam erstmalig am 21. Mai 1975 zusammen und wählte den Lippstädter Josef Raulf zum Landrat. Oberkreisdirektor blieb der Soester Rudolf Harling.

Das heutige Wappen des Kreises Soest bildet die geschichtliche Entwicklung ab. Es zeigt den Schlüssel der Stadt Soest, das kurkölnische Kreuz und die lippische Rose.

Serie zum Kreisjubiläum in 2025

Das Kreisarchiv Soest hat aus seinem umfangreichen Bestand Wissens- und Bemerkenswertes zum Kreis-Jubiläum in 2025 zusammengestellt. Daraus ist eine dreiteilige Serie entstanden.

Kontakt

- 02921 30-2960

- kreisarchiv@kreis-soest.de

- Adresse

- Öffnungszeiten

- Details

Niederbergheimer Straße 24

59494 Soest

| Tag | |

|---|---|

| Montag: | 8 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr |

| Dienstag: | 8 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr |

| Mittwoch: | 8 - 12 Uhr |

| Donnerstag: | 8 - 18 Uhr |

| Freitag: | 8 - 12 Uhr |